A. Pengertian Pertumbuhan dan

Perkembangan

Semua

organisme dalam hidupnya mengalami proses perubahan biologis. Perubahan

tersebut terjadi disebabkan semua organisme mengalami pertumbuhan dan

perkembangan. Berlang- sungnya proses perubahan biologis dipengaruhi oleh

tersedianya faktor-faktor pendukung. Perubahan tanaman kecil menjadi tanaman

dewasa dan menghasilkan buah berawal dari satu sel zigot menjadi embrio,

kemudian menjadi satu individu yang mempunyai akar, batang, dan daun. Demikian

pula hewan, tumbuh dari satu sel zigot menjadi embrio, kemudian berkembang

menjadi satu individu lengkap dengan organ-organ yang dimiliki, seperti kaki,

kepala, dan tangan. Peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup

yang berupa pertambahan ukuran (volume, massa, dan tinggi) yang bersifat

irreversibel disebut pertumbuhan.

Perubahan

terjadi selama masa pertumbuhan menuju pada satu proses kedewasaan sehingga

terbentuk organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. Sebagai

contoh, pertumbuhan tanaman membentuk akar, batang, dan daun. Peristiwa

perubahan yang demikian disebut diferensiasi. Peristiwa diferensiasi

menghasilkan perbedaan yang tampak pada struktur dan fungsi masing-masing

organ, sehingga perubahan yang terjadi pada organisme tersebut makin kompleks.

Proses perubahan bio- logis seperti ini disebut perkembangan. Perkembangan

mengarah pada proses menuju kedewasaan organisme.

Pertumbuhan

dan perkembangan merupakan hasil interaksi antara faktor-faktor dalam dan luar.

Faktor yang terdapat dalam tubuh organisme, antara lain sifat genetik yang ada

di dalam gen dan zat pengatur tumbuh yang merangsang pertumbuhan. Adapun faktor

lingkungan merupakan faktor dari luar yang memengaruhi pertumbuhan. Kemudian,

potensi genetik hanya akan berkem- bang apabila ditunjang oleh lingkungan yang

cocok. Dengan demikian, sifat yang tampak pada tumbuhan dan hewan meru- pakan

hasil interaksi antara faktor genetik dengan faktor ling- kungan secara

bersama-sama.

Pertumbuhan

adalah proses kenaikan massa dan volume yang irreversibel (tidak kembali ke

asal) karena adanya tambahan substansi dan perubahan bentuk yang terjadi selama

proses tersebut. Selama pertumbuhan terjadi pertambahan jumlah dan ukuran sel.

Pertumbuhan dapat diukur serta dinyatakan secara kuantitatif.

Perkembangan

adalah proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna. Perkembangan

tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif.

Perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dengan pertumbuhan.

Pertumbuhan

pada tumbuhan terutama terjadi pada jaringan meristem (ujung akar, ujung

batang, dan ujung kuncup). Tumbuhan monokotil tumbuh dengan cara penebalan

karena tidak mempunyai kambium, sedangkan tumbuhan dikotil pertumbuhan terjadi

karena adanya aktivitas kambium. Kambium memegang peranan penting untuk

pertumbuhan diameter batang. Kambium

tumbuh ke dalam membentuk xilem (kayu), ke arah luar membentuk floem. Dalam

pertumbuhan dan perkembangan terjadi pembelahan sel, pemanjangan sel dan

diferensiasi sel.

B. Tahap-Tahap Pertumbuhan dan

Perkembangan Tumbuhan

Pada

proses pertumbuhan dan perkembangannya, tumbuhan mengalami periode lamban yaitu

dengan ciri adanya sedikit pertum- buhan atau tidak ada pertumbuhan yang

sebenarnya. Periode ini terjadi pada saat tumbuhan sedang mempersiapkan diri

untuk tumbuh, misalnya sebutir biji yang sedang menyerap air untuk persiapan

perkecambahan.

Periode

lamban ini akan diikuti dengan periode eksponen (logaritma). Pada periode ini

dimulailah suatu pertumbuhan yang pada awalnya lambat tetapi kemudian semakin

cepat. Fase ini tidak akan terjadi terus menerus. Dalam beberapa waktu

pertumbuhannya akan menurun dan segera mema- suki periode perlambatan.

Pertumbuhannya akan berlangsung lebih lambat dan akhirnya akan berhenti sama

sekali, misalnya terjadi pada pohon yang tumbuh terus menerus sampai suatu

ketika terkena suatu penyakit dan akhirnya akan mati.

1.

Tahap

Awal Pertumbuhan

Pertumbuhan

pada biji telah dimulai pada saat proses fisika, kimia, dan biologi mulai

berlangsung. Mula-mula terjadi proses fisika saat biji melakukan imbibisi atau

penyerapan air sampai biji ukurannya bertambah dan menjadi lunak. Saat air

masuk ke dalam biji, enzim-enzim mulai aktif sehingga menghasilkan berbagai

reaksi kimia.

Kerja

enzim ini antara lain, mengaktifkan metabolisme di dalam biji dengan

mensintesis cadangan makanan sebagai persediaan cadangan makanan pada saat

perkecambahan berlangsung yang dipakai untuk berkecambah.

Aktivitas

pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Pada tanaman

kecepatan pertumbuhan dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut busur

tumbuh atau auksanometer.

2.

Perkecambahan

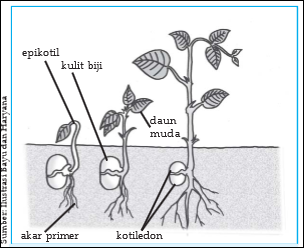

Perkecambahan

adalah munculnya plantula (tanaman kecil) dan radikula (calon akar) dari dalam

biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pada perkembangan

embrio saat berkecambah, bagian plumula tumbuh dan berkembang menjadi batang,

sedangkan radikula menjadi akar.

Tipe

perkecambahan ada dua macam, tipe itu sebagai berikut.

a. Tipe

perkecambahan di atas tanah (Epigeal)

Tipe

ini terjadi, jika plumula muncul di atas permukaan tanah, sedangkan kotiledon

tetap berada di dalam tanah. Hipokotil memanjang sehingga plumula dan kotiledon

ke permukaan tanah dan kotiledon melakukan fotosintesis selama daun belum

terbentuk. Contoh: perkecambahan kacang hijau.

b. Tipe

perkecambahan di bawah tanah (hipogeal)

Tipe

ini terjadi, jika plumula dan kotiledon muncul di atas permukaan tanah. Epikotil

memanjang sehingga plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas

permukaan tanah, sedangkan kotiledon tertinggal dalam tanah. Contoh:

perkecambahan kacang kapri (Pisum sativum).

Makanan

untuk pertumbuhan embrio diperoleh dari cadangan makanan karena belum

terbentuknya klorofil yang diperlukan dalam fotosintesis. Pada tumbuhan dikotil

makanan diperoleh dari kotiledon, sedangkan pada tumbuhan monokotil diperoleh

dari endosperm.

Di

daerah yang memiliki empat musim dalam setahun, pohon tumbuh selama musim semi

dan musim panas. Pertumbuhan terutama terjadi pada ujung pohon, pucuk ranting,

dan akar. Ranting memanjang dan bunga serta daun muncul dari pucuk. Ujung akar

tumbuh memanjang dan menembus lapisan tanah. Akar dan ranting menebal seperti

juga batang, sehingga pohon bertambah besar.

3.

Pertumbuhan

Primer

Terbentuknya bunga, dimulai dari alat kelamin betina atau

putik yang mengandung sel telur (ovarium) lalu dibuahi oleh alat kelamin jantan

atau benang sari yang mengandung sel sperma dan akhirnya membentuk lembaga atau

zigot. Sel induk lembaga atau zigot ini mengalami proses perkembangan yang

ditandai dengan adanya periode perlambatan pertumbuhan atau tidak ada sama

sekali pertumbuhan, sehingga bentuk zigot tidak mengalami perubahan atau tidak

mengalami pertambahan ukuran panjang.

Proses

perkembangan zigot dimulai dari sel induk yang membelah secara meiosis

menghasilkan empat sel haploid, artinya satu sel besar dan tiga sel kecil yang

melebur/melarut ke dalam sel besar. Selanjutnya sel haploid itu menyusun atau

mengumpulkan energi dari zat-zat makanan untuk mela- kukan pembelahan

berikutnya secara mitosis.

Pembelahan

mitosis sebenarnya adalah awal dimulainya proses pertum- buhan embrionik yang

ditandai dengan adanya periode percepatan pertum- buhan akibat terjadinya

pembelahan sel bertahap secara cepat dan terus menerus menghasilkan dua sel,

empat sel, delapan sel, enam belas sel, dan seterusnya, sehingga terjadi

penambahan/pemanjangan ukuran selnya. Se- lanjutnya membentuk kumpulan/kelompok

yang tumbuh menjadi embrio atau jaringan meristem atau jaringan embrional,

kemudian jaringan meristem ini tumbuh dan berkembang menjadi embrio yang

tersimpan dan terlindungi di dalam biji, kemudian tumbuh menjadi kecambah

hingga mencapai dewasa. Pertumbuhan pada embrio atau jaringan meristem dari

hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem primer ini disebut dengan

pertumbuhan primer.

Merupakan

pertumbuhan yang terjadi karena adanya meristem primer. Pertumbuhan ini disebabkan oleh kegiatan

titik tumbuh primer yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang dimulai

sejak tumbuhan masih berupa embrio.

Setelah

fase perkecambahan, diikuti pertumbuhan tiga sistem jaringan meristem primer

yang terletak di akar dan batang. Pada fase ini tumbuhan membentuk akar,

batang, dan daun. Tiga sistem jaringan primer yang terbentuk sebagai berikut.

a. Protoderm,

yaitu lapisan terluar yang akan membentuk jaringan epidermis.

b. Meristem

dasar yang akan berkembang menjadi jaringan dasar yang mengisi lapisan korteks

pada akar di antara style dan epidermis.

c. Prokambium,

yaitu lapisan dalam yang akan berkembang menjadi silinder pusat, yaitu floem

dan xilem.

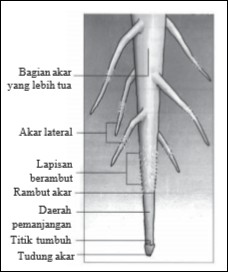

Pertumbuhan Primer pada Akar

Akar

muda yang keluar dari biji segera masuk ke dalam tanah, selanjutnya membentuk

sistem perakaran tanaman. Pada ujung akar yang masih muda, terdapat empat

daerah pertumbuhan sebagai berikut.

a. Tudung

akar (kaliptra)

Tudung

akar atau kaliptra berfungsi sebagai pelindung terhadap benturan fisik ujung

akar terhadap tanah sekitar pertumbuhan. Fungsi lain ujung akar, yaitu

memudahkan akar menembus tanah karena tudung akar dilengkapi dengan sekresi

cairan polisakarida.

Perbedaan

antara tudung akar dikotil dan monokotil sebagai berikut.

·

Pada tudung akar dikotil, antara ujung

akar dengan kaliptra tidak terdapat batas yang jelas dan tidak memiliki titik

tumbuh pada kaliptra tersebut.

·

Pada tudung akar monokotil, antara ujung

akar dan kaliptra terdapat batas yang jelas atau nyata dan mempunyai titik

tumbuh tersendiri yang disebut kaliptrogen.

Sel-sel

kaliptra yang dekat dengan ujung akar mengan- dung butir-butir tepung yang

disebut kolumela.

b. Meristem

Meristem

merupakan bagian dari ujung akar yang selnya senantiasa mengadakan pembelahan

secara mitosis. Meristem ini terletak di belakang tudung akar. Pada tumbuhan

dikotil, sel-sel tudung akar yang rusak akan digantikan oleh sel-sel baru yang

dihasilkan oleh sel-sel me-ristem pri- mer dari perkembangan sel-sel meristem

apikal.

c. Daerah

pemanjangan sel

Daerah

pemanjangan sel terletak di belakang daerah meristem. Sel-sel hasil pembelahan

meristem tumbuh dan ber- kembang memanjang pada daerah ini. Aktivitas

pertumbuhan dan perkembangan memanjang dari sel mengakibatkan pem- belahan sel

di daerah ini menjadi lebih lambat dari bagian lain. Pemanjangan sel tersebut

berperan penting untuk mem- bantu daya tekan akar dan proses per- tumbuhan

memanjang akar.

d. Daerah

diferensiasi

Pada

daerah ini, sel-sel hasil pembelahan dan peman- jangan akan mengelompok se-suai

dengan kesamaan struktur. Sel-sel yang memiliki kesamaan struktur, kemu- dian

akan memperoleh tugas membentuk jaringan ter- tentu.

Pertumbuhan Primer pada Batang

Pertumbuhan

dan perkembangan primer pada batang meliputi daerah pertumbuhan (titik tumbuh),

daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Meristem apikal pada batang

dibentuk oleh sel-sel yang senantiasa membelah pada ujung tunas yang biasa

disebut kuncup. Di dalam kuncup, ruas batang dan tonjolan daun kecil

(primordia) memiliki jarak sangat pendek karena jarak internodus (antarruas)

sangat pendek. Pertumbuhan, pembelahan, dan pemanjangan sel terjadi di dalam

internodus.

4.

Pertumbuhan

Sekunder

Merupakan

pertumbuhan yang terjadi karena adanya meristem sekunder. Pertumbuhan ini

disebabkan oleh kegiatan kambium yang bersifat meristematik kembali. Ciri-ciri

jaringan meristematik ini adalah mempunyai dinding yang tipis, bervakuola kecil

atau tidak bervakuola, sitoplasma pekat dan sel- selnya belum berspesialisasi.

Ketika pertumbuhan berlangsung secara aktif, sel-sel meristem membelah

membentuk sel-sel baru. Sel-sel baru yang terbentuk itu pada awalnya rupanya

sama, tetapi setelah dewasa, sel-sel tadi berdiferensiasi menjadi jaringan

lain.

Pada

tumbuhan dikotil, selain terdapat jaringan meristem primer juga terdapat

jaringan meristem sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi pada jaringan meristem

sekunder berupa kambium gabus atau gabus. Fungsi kambium gabus adalah sebagai

perlindungan pada pertumbuhan sekunder yaitu per- tumbuhan organ tumbuhan

menjadi bertambah besar ukurannya. Contoh tumbuhan yang melakukan pertum- buhan

sekunder adalah pohon jati yang banyak terdapat di daerah Blora, Cepu, Jawa

Tengah.

Setelah

meristem primer membentuk jaringan permanen, kemudian meristem sekunder

mengalami pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder hanya terjadi pada

tumbuhan dikotil, yaitu pembentukan kambium yang terbentuk dari parenkim atau

kolenkim.

Jika

sel kambium membelah ke arah luar, akan membentuk sel floem, sebaliknya jika

sel kambium membelah ke arah dalam akan membentuk xilem. Xilem dan floem yang

terbentuk dari aktivitas kambium disebut xilem sekunder dan floem sekunder. Pertumbuhan

xilem dan floem tersebut menyebabkan batang bertambah besar dan terbentuk lingkaran

tahun yang dipengaruhi oleh aktivitas pada musim kemarau dan musim penghujan.

Pada

awal pertumbuhan, kam- bium hanya terdapat pada jaringan ikat pembuluh (vasis)

yang disebut kambium intravaskuler atau kambium vasis, kambium ini dapat tumbuh

dengan arah yang berlawanan, yaitu yang tumbuh ke arah luar akan menjadi xilem

dan yang tumbuh kearah dalam akan membentuk floem. Selanjutnya pada pertumbuhan

sel jaringan parenkim yang berada di antara kambium intravaskuler akan tumbuh

dan berubah menjadi kam- bium baru yang disebut kambium intervaskuler.

Di

dalam perkembangannya, kambium intervaskuler akan tersambung dengan kambium

intravaskuler yang membentuk suatu lingkaran konsentris, bentuk lingkaran

konsentris pada tumbuhan dikotil sering disebut dengan lingkaran tahun. Contoh

batang tumbuhan dikotil yang mempunyai lingkaran tahun adalah pohon jati.

Lingkaran

tahun pada pohon jati terjadi sebagai akibat dari pertumbuhan sekunder (kambium

gabus) yang berlangsung/berjalan tidak sepanjang tahun. Pertumbuhan sekunder

berlangsung hanya pada musim penghujan karena pada musim penghujan kebutuhan

air dan unsur hara cukup banyak tersedia untuk pertumbuhan tanaman tersebut,

dengan proses pertumbuhan seperti ini akan terbentuk suatu lingkaran yang

disebut lingkaran tahun.

Pada

umumnya tumbuhan dikotil seperti pohon jati memiliki kulit batang pecah-pecah

atau rusak. Kulit batang jati mengalami pecah- pecah, karena adanya aktivitas

kambium yang membentuk jaringan xilem dan floem lebih cepat dari pertumbuhan

kulit, sehingga akan mengakibatkan jaringan kulit paling luar seperti epidermis

dan korteks menjadi rusak atau pecah-pecah. Untuk mencegah terjadinya kerusakan

kulit terluarnya lebih lanjut, maka jaringan yang berada di sebelah dalam kulit

membentuk jaringan pelindung dari kerusakan berupa kambium gabus atau felogen.

Felogen membentuk jaringan yang tumbuh ke arah dalam disebut feloderm yang sel-

selnya hidup sedangkan jaringan yang tumbuh ke arah luar disebut felem yang

sel-selnya mati.

Jaringan

meristem ada dua jenis, yaitu:

a. Jaringan

meristem apex

Jaringan

ini terdapat pada ujung akar dan batang, yang berfungsi untuk mewujudkan

pertumbuhan primer.

b. Jaringan

meristem lateral

Jaringan

ini dapat membentuk pertumbuhan sekunder. Contoh yang sering kita temukan

adalah kambium, jaringan ini dapat menumbuhkan pertumbuhan lateral atau

menambah diameter dari bagian tumbuhan. Kambium didapatkan pada tumbuhan

dikotil dan Gymnospermae. Contoh yang lain adalah kambium gabus yang terdapat

pada batang dan akar tumbuhan berkayu atau pada bagian tumbuhan yang kena luka.

Aktivitas

kambium dipengaruhi oleh keadaan suatu iklim, sehingga sel-sel kayu yang

terbentuk pada musim penghujan berukuran besar, dan sel-sel yang terbentuk di

musim kemarau berukuran kecil-kecil. (Suroso AY, dkk. 2003: 71-72)

Pertumbuhan

ini terjadi pada tumbuhan Dicotyledoneae dan Gymnospermae. Pertumbuhan sekunder

disebabkan oleh kegiatan meristem sekunder, yang meliputi:

a. Kambium

gabus (felogen)

Pertumbuhan

felogen menghasilkan jaringan gabus.

Jaringan gabus berperan sebagai pelindung, yaitu menggantikan fungsi

epidermis yang mati dan terkelupas, juga merupakan bagian dari jaringan

sekunder yang disebut periderm.

b. Kambium

fasis

Berperan

membentuk xilem sekunder ke arah dalam dan membentuk floem sekunder ke arah

luar, selain itu juga menghasilkan sel-sel hidup yang berderet-deret menurut

arah jari-jari dari bagian xilem ke bagian floem yang disebut jari-jari

empulur. Bagian xilem lebih tebal dari pada bagian floem karena kegiatan

kambium ke arah dalam lebih besar daripada kegiatan ke arah luar.

c. Kambium

interfasis

Merupakan

kambium yang membentuk jari-jari empulur. Tumbuhan monokotil yang tidak

mempunyai kambium, tumbuh dengan cara penebalan. Tetapi pada umumnya,

pertumbuhan terjadi karena adanya peningkatan banyaknya dan ukuran sel.

Pertumbuhan pada tumbuhan dikotil yang berkayu menyangkut kedua aktivitas

tersebut, sel- sel baru yang kecil yang dihasilkan kambium dan meristem apikal,

kemudian sel-sel ini membesar dan berdifferensiasi. (Kimball, 1992: 411)

5.

Pertumbuhan

Terminal

Terjadi

pada ujung akar dan ujung batang tumbuhan berbiji yang aktif tumbuh. Terdapat 3

daerah (zona) pertumbuhan dan perkembangan.

a. Daerah

pembelahan (daerah meristematik)

Merupakan

daerah yang paling ujung dan merupakan tempat terbentuknya sel-sel baru. Sel-sel di daerah ini mempunyai inti sel yang

relatif besar, berdinding tipis, dan aktif membelah diri.

b. Daerah

pemanjangan

Merupakan

daerah hasil pembelahan sel-sel meristem.

Sel-sel hasil pembelahan tersebut akan bertambah besar ukurannya

sehingga menjadi bagian dari daerah perpanjangan. Ukuran selnya bertambah

beberapa puluh kali dibandingkan sel-sel meristematik.

c. Daerah

diferensiasi

Merupakan

daerah yang terletak di bawah daerah pemanjangan. Sel- sel di daerah ini

umumnya mempunyai dinding yang menebal dan beberapa di antaranya mengalami

diferensiasi menjadi epidermis, korteks, dan empulur. Sel yang lain

berdiferensiasi menjadi jaringan parenkim, jaringan penunjang, dan jaringan

pengangkut (xilem dan floem).

Beberapa teori tentang

titik tumbuh adalah sebagai berikut.

1) Teori

Histogen dari Hanstein

Teori

Histogen menyatakan bahwa titik tumbuh batang seakan-akan dapat dibedakan

menjadi tiga lapisan yang membentuk jaringan/histogen.

2) Teori

Tunika dan Korpus dari Schmidt

Teori

Tunika menyatakan bahwa titik tumbuh hanya dapat dibeda- kan menjadi dua bagian

saja.

·

Tunika, yaitu lapisan pinggir, terdiri

atas sel-sel yang membelah mengakibatkan bertambah luasnya permukaan titik

tumbuh.

·

Korpus, adalah bagian yang terdapat di

sebelah dalam tunika, terdiri atas sel-sel yang membelah ke segala arah.

Alat Pengukur Kecepatan

Pertumbuhan Tumbuhan

1) Mistar

Dengan

menggunakan alat ini kita dapat mengetahui kecepatan pertumbuhan. Cara mengukur

mula- mula kecambah diberi tanda dengan menggunakan tinta tahan air dengan jarak

tertentu. Alat ini juga untuk mengetahui bagian yang mengalami pertambahan

panjang paling cepat.

2) Auksanometer

(Busur Tumbuh)

Cara

penggunaan auksanometer adalah sebagai berikut.

·

Ikatkan

tali atau benang pada ujung batang tanaman dalam pot yang sudah disiapkan.

Benang tersebut diletakkan pada katrol

yang ditempatkan tepat di atas tanaman.

·

Kemudian pada katrol diletakkan alat

penunjuk yang dapat berputar mengikuti perputaran katrol.

·

Pada ujung benang yang lain diikatkan

sebuah beban pemberat.

·

Aturlah penunjuk pada benang katrol tadi

agar bergerak sepanjang busur yang telah diberi skala.

·

Amatilah selama beberapa hari busur

penunjuknya dan hitunglah berapa pertambahan tinggi atau panjang batang itu.

C. Faktor-Faktor yang Memengaruhi

Pertumbuhan dan Perkembangan pada Tumbuhan

Suatu

tanaman dalam proses pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor luar

(eksternal). Faktor-faktor eksternal atau lingkungan yang berpengaruh sebagai

berikut.

a. Iklim

seperti cahaya, temperatur udara, air, angin, matahari dan gas.

b. Tanah

meliputi tekstur dan struktur tanah, bahan organik, ketersediaan nutrien, dan

pH.

c. Biologis,

seperti gulma, serangga, mikroorganisme penyebab penyakit, nematoda macam-macam

tipe herbivora, mikroorganisme tanah seperti bakteri pemfiksasi N2 dan bakteri

denitrifikasi serta mikorhiza.

1.

Faktor

Dalam (Internal) yang Memengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan pada Tumbuhan

Faktor

dalam yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah gen

dan zat pengatur tumbuh.

a. Faktor

Genetik

Faktor

penurunan sifat pada keturunan terkandung di dalam gen. Informasi genetik pada

gen mengendalikan terben- tuknya sifat penampakan secara fisik (fenotip)

melalui interaksinya dengan faktor lingkungan. Sifat menurun tersebut disebut

hereditas. Sifat menurun merupakan gen yang terdapat pada setiap kromosom di

dalam inti sel jaringan penyusun organ tubuh tumbuhan.

b. Zat

Pengatur Tumbuh (Hormon)

Istilah

hormon pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli botani dari Belanda bernama

Friedrich Agust Ferdinand Went (1863– 1935). Went berpendapat bahwa hormon

tumbuh merupakan zat yang penting dalam pertumbuhan tanaman. Hormon tumbuh

tersebut juga disebut zat tumbuh yang komponennya terdiri atas senyawa protein

dengan substansi kimia yang aktif.

Zat

pengatur tumbuh (hormon) pada tanaman ialah senyawa organik yang dalam jumlah

sedikit dapat mendukung, meng- hambat, dan mengubah proses fisiologis tumbuhan.

Pada konsentrasi tertentu hormon dapat memacu pertumbuhan, tetapi pada

konsentrasi yang tinggi dapat menekan pertum- buhan. Macam-macam hormon sebagai

berikut.

1) Auksin

atau AIA (Asam Indol Asetat)

Hormon

auksin pertama kali ditemukan oleh Went yang terdapat pada ujung koleoptil

kecambah gandum (Avena sativa). Pada penelitian Went lebih lanjut, ternyata

diketahui hormon auksin juga ditemukan pada ujung koleoptil kecambah tanaman

yang lain. Hormon auksin merupakan senyawa kimia Indol Asetic Acid (IAA)

dihasilkan dari sekresi pada titik tumbuh yang terletak pada ujung tunas

(terdiri atas batang dan daun), ujung akar, daun muda, bunga, buah, dan

kambium. Jika hormon auksin berada di ujung tunas, maka akan diangkut oleh

jaringan berkas pembuluh (xilem dan floem) menuju ke tunas untuk tumbuh dan

pemanjangan sel-sel jaringan batangnya.

Pengaruh

hormon auksin dalam konsentrasi yang berbeda pada bagian tubuh tanaman

mengakibatkan terjadinya pertumbuhan yang tidak seim- bang. Bagian yang

mengandung auksin lebih banyak memiliki kecepatan tumbuh yang lebih besar.

Adapun bagian yang kekurangan akan mengalami pertumbuhan lebih lambat. Jika ini

terjadi pada pucuk batang, terjadi pembengkokan arah pertum- buhan. Pengaruh

auksin terhadap perkembangan sel memperlihatkan bahwa auksin dapat menaikkan

tekanan osmotik, meningkatkan permeabilitas sel terhadap air, menyebabkan

pengurang- an tekanan pada dinding-dinding sel, meningkatkan sin- tesis

protein, meningkatkan plas-tisitas, mengembangnya dinding sel.

Hormon

auksin selain berfungsi merangsang perpanjangan sel-sel batang dan menghambat

perpanjangan sel-sel akar, juga berfungsi merangsang pertumbuhan akar sam- ping

(lateral) dan akar serabut yang berfungsi sebagai penyerapan air dan mineral,

mempercepat aktivitas pembelahan sel-sel titik tumbuh kambium akar dan batang,

menyebabkan terjadinya diferensiasi sel menjadi jaringan berkas angkut xilem,

dan merangsang terjadinya pembentukan bunga dan buah.

Fungsi

auksin, yaitu:

·

Merangsang perpanjangan sel.

·

Merangsang pembentukan bunga dan buah.

·

Merangsang pemanjangan titik tumbuh.

·

Mempengaruhi pembengkokan batang.

·

Merangsang pembentukan akar lateral.

·

Merangsang terjadinya proses

diferensiasi.

2) Gibberellin

Giberelin

pertama kali ditemukan pada tumbuhan sejenis jamur Giberella fujikuroi

(Fusarium moniliformae) oleh F.Kurusawa, seorang berkebangsaan Jepang. Hormon

ini berpengaruh terhadap sifat genetik, pembungaan, penyinaran, dan mobilisasi

karbohidrat selama perkecambahan. Hormon ini berperan dalam mendukung

perpanjangan sel, aktivitas kambium mendukung pembentukan RNA baru, dan

sintesis protein.

Giberelin

adalah zat tumbuh yang sifatnya sama atau menyerupai hormon auksin, tetapi

fungsi giberelin sedikit ber- beda dengan auksin. Fungsi giberelin adalah

membantu pembentukan tunas/ embrio, menghambat perkecambahan dan pembentukan

biji. Hal ini terjadi apabila giberelin diberikan pada bunga maka buah yang terbentuk

menjadi buah tanpa biji dan sangat nyata mempengaruhi pemanjangan dan

pembelahan sel. Hal itu dapat dibuk- tikan pada tumbuhan kerdil, jika diberi

giberelin akan tumbuh normal, jika pada tumbuhan normal diberi giberelin akan

tumbuh lebih cepat.

Fungsi

gibberellin, yaitu:

·

Merangsang pembelahan sel kambium.

·

Merangsang pembungaan lebih awal sebelum

waktunya.

·

Merangsang pembentukan buah tanpa biji.

·

Merangsang tanaman tumbuh sangat cepat

sehingga mempunyai ukuran raksasa. (Dwidjoseputro, 1992: 197)

3) Sitokinin

Ada

dua jenis hormon sitokinin, yaitu zeatin (merupakan sitokinin alami yang

terdapat pada biji jagung) dan kinetin yang merupakan sitokinin buatan. Fungsi

sitokinin adalah untuk merangsang pembelahan sel, memperkecil dominasi apikal,

mengatur pembentukan bunga dan buah, membantu pembentukan akar, tunas, menunda

pengguguran daun, dan menghambat proses penuaan. Efek dari sitokinin berlawanan

dengan auksin pada tumbuhan.

Contoh

jika sitokinin banyak diberikan pada tumbuhan maka akan banyak tumbuh tunas, tetapi

jika sedikit diberikan pada tumbuhan maka akan terbentuk banyak akar. Hal ini

terjadi karena sitokinin dapat menghentikan dominasi pertumbuhan kuncup atas

(apikal) dan merangsang pertumbuhan kuncup samping (lateral).

Fungsi

sitokinin yaitu:

·

Merangsang proses pembelahan sel.

·

Menunda pengguguran daun, bunga, dan

buah.

·

Mempengaruhi pertumbuhan tunas dan akar.

·

Meningkatkan daya resistensi terhadap

pengaruh yang merugikan. seperti suhu rendah, infeksi virus, pembunuh gulma,

dan radiasi.

·

Menghambat (menahan) menguningnya daun

dengan jalan membuat kandungan protein dan klorofil yang seimbang dalam daun

(senescens).

4) Asam

Absitat (ABA)

Asam

absisat merupakan hormon yang dapat menghambat pertumbuh- an tanaman

(inhibitor) yaitu bekerja berlawanan dengan hormon auksin dan giberelin dengan

jalan mengurangi atau memperlambat kecepatan pem- belahan dan pembesaran sel.

Asam absisat akan aktif pada saat tumbuhan berada pada kondisi yang kurang

baik, seperti pada musim dingin, musim kering, dan musim gugur.

Pada

saat tumbuhan mengalami kondisi yang kurang baik, misalnya ketika kekurangan

air di musim kering, maka tumbuhan tersebut mengalami dormansi yaitu

daun-daunnya akan digugurkan dan yang tertinggal adalah tunas-tunasnya. Dalam

keadaan demikian asam absisat terkumpul/terakumulasi pada tunas yang terletak

pada sel penutup stomata, hal ini menyebabkan stomata menutup, sehingga

penguapan air berkurang dan keseimbangan air di dalam tubuh tumbuhan

terpelihara sehingga pertumbuhan tunasnya terhambat yang disebabkan melambatnya

kecepatan pembelahan dan pembesaran sel-sel tunasnya.

Fungsi

asam absisat, yaitu:

·

Menghambat perkecambahan biji.

·

Mempengaruhi pembungaan tanaman.

·

Memperpanjang masa dormansi umbi-umbian.

·

Mempengaruhi pucuk tumbuhan untuk

melakukan dormansi.

·

Mengurangi kecepatan pertumbuhan dan

pemanjangan sel pada daerah titik tumbuh

5) Gas

Etilen

Gas

etilen adalah suatu gas yang dihasilkan oleh buah yang sudah tua sehingga buah

menjadi matang. Jika buah tua yang masih berwarna hijau disimpan dalam tempat

tertutup dan dibiarkan beberapa hari, akhirnya menjadi matang dan berwarna

kuning sampai merah. Dalam hal ini terjadi perubahan warna dari hijau menjadi

kuning sampai merah pada buah karena keluarnya gas etilen dari buah tersebut. Hormon

ini berperan pada proses pema- tangan buah. Hubungan etilen dengan auksin yaitu

etilen memengaruhi pembentukan protein yang diperlukan dalam aktivitas

pertumbuhan.

Salah

satu cara mencegah terjadinya pembusukan atau kerusakan pada saat pemeraman

buah adalah pada saat buah tua dipetik/dipanen masih berwarna hijau, kemudian

dikemas atau disimpan pada tempat yang berventilasi untuk mencegah buah tidak

cepat masak/matang, sehingga sesampainya di tempat tujuan buah tersebut baru

matang dan tidak rusak atau busuk.

Fungsi

gas etilen, yaitu:

·

Membantu memecahkan dormansi pada

tanaman, misalnya pada ubi dan kentang.

·

Mendukung pematangan buah.

·

Mendukung terjadinya abscission (pelapukan)

pada daun.

·

Mendukung proses pembungaan, yang

bekerja bersamaan dengan auksin dan bersama giberelin dapat mengatur perbandingan bunga betina dan jantan pada

tumbuhan berumah satu.

·

Menghambat pemanjangan akar pada

beberapa spesies tanaman dan dapat menstimulasi pemanjangan batang.

·

Menstimulasi perkecambahan.

·

Mendukung terbentuknya bulu-bulu akar.

·

Menyebabkan pertumbuhan batang menjadi

kokoh dan tebal

6) Asam

Traumalin

Asam

traumalin disebut sebagai hormon luka/kambium karena hormon ini berperan

apabila tumbuhan mengalami kerusakan jaringan. Jika terluka, tumbuhan akan

merangsang sel-sel di daerah luka menjadi bersifat meristem lagi sehingga mampu

mengadakan pembelahan sel untuk menutup luka tersebut.

Vitamin

dapat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan, misalnya vitamin B12,

vitamin B1, Vitamin B6, vitamin C (asam askorbat). Vitamin-vitamin tersebut

berfungsi dalam proses pembentukan hormon dan berfungsi sebagai koenzim.

7) Kalin

Kalin

merupakan hormon yang mempengaruhi pembentukan organ. Berdasarkan organ yang

dipengaruhinya, kalin dibedakan atas:

·

Rhizokalin, mempengaruhi pembentukan

akar.

·

Kaulokalin, mempengaruhi pembentukan

batang.

·

Filokalin, mempengaruhi pembentukan

daun.

·

Antokalin, mempengaruhi pembentukan

bunga.

2.

Faktor

Luar (Eksternal) yang Memengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan pada Tumbuhan

1) Nutrisi

Nutrisi

terdiri atas unsur-unsur atau senyawa-senyawa kimia sebagai sumber energi dan

sumber materi untuk sintesis berbagai komponen sel yang diperlukan selama

pertumbuhan.

Nutrisi

umumnya diambil dari dalam tanah dalam bentuk ion dan kation, sebagian lagi

diambil dari udara.

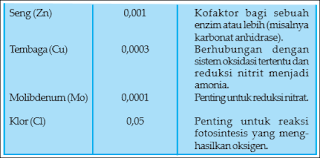

Unsur-unsur

yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak disebut unsur makro (C, H, O, N, P, K,

S, Ca, Fe, Mg). Adapun unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit disebut

unsur mikro (B, Mn, Mo, Zn, Cu, Cl). Jika salah satu kebutuhan unsur-unsur

tersebut tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kekurangan unsur yang disebut

defisiensi. Defisiensi meng- akibatkan pertumbuhan menjadi terhambat.

Jika

di dalam tanah terdapat sedikit unsur hara seperti kekurangan nitrogen, maka

pertumbuhan akar akan lebih cepat atau lebih besar, sedang- kan pertumbuhan

tajuknya menjadi terhambat atau kecil. Sebaliknya jika di dalam tanah kaya

nitrogen maka pertumbuhan tajuk akan lebih cepat daripada pertumbuhan akarnya.

Dengan demikian terdapat hubungan erat antara pertumbuhan akar dan tajuk

tanaman. Akar berfungsi untuk menye- rap air tanah dan tajuk berfungsi untuk

melakukan sintesis senyawa organik (makanan).

2) Air

Air

berperan di dalam melarutkan unsur hara dalam proses penyerapan. Air dibutuhkan

tumbuhan sebagai pelarut bagi kebanyakan reaksi dalam tubuh tumbuhan dan

sebagai medium reaksi enzimatis. Sebagai pelarut, air juga me- mengaruhi kadar

enzim dan substrat sehingga secara tidak langsung memengaruhi laju metabolisme.

Kekurangan air pada tanah menyebabkan terhambatnya proses osmosis. Proses

osmosis akan terhenti atau berbalik arah yang berakibat keluarnya materi-materi

dari protoplasma sel-sel tumbuhan, sehingga tanaman kering dan mati.

Fungsi

air bagi tumbuhan adalah sebagai berikut.

·

Fotosintesis

·

Mengedarkan hasil-hasil fotosintesis ke

seluruh bagian tumbuhan.

·

Sebagai pelarut inti sel dalam proses

pertumbuhan dan perkembangan.

·

Menentukan proses transportasi unsur

hara yang ada di dalam tanah.

·

Berperan dalam proses metabolisme sel.

·

Mengaktifkan reaksi-reaksi enzim.

·

Membantu proses perkecambahan biji

·

Menjaga (mempertahankan kelembapan).

·

Meningkatkan tekanan turgor sehingga

merangsang pembelahan sel.

·

Menghilangkan asam absisi.

3) Cahaya

Matahari

Cahaya

mutlak diperlukan dalam proses fotosintesis. Cahaya secara langsung berpengaruh

terhadap pertumbuhan setiap tanaman.

Pengaruh cahaya secara langsung dapat diamati dengan membandingkan

tanaman yang tumbuh dalam keadaan gelap dan terang.

Pada

keadaan gelap, pertumbuhan tanaman mengalami etiolasi yang ditandai dengan

pertumbuhan yang abnormal (lebih panjang), pucat, daun tidak berkembang, dan

batang tidak kukuh. Sebaliknya, dalam keadaan terang tumbuhan lebih pendek,

batang kukuh, daun berkembang sempurna dan berwarna hijau. Biji tumbuhan yang

berkecambah dan tumbuh di tempat yang gelap/tidak ada cahaya ternyata tumbuhnya

tidak normal dengan ciri tumbuhnya sangat cepat, perawakan tumbuhan tampak

tinggi dan ramping, batangya lemah dan batang tidak berwarna hijau tetapi

pucat. Gejala ini disebut etiolasi.

Dalam

fotosintesis, cahaya berpengaruh langsung terhadap ketersediaan makanan.

Tumbuhan yang tidak terkena cahaya tidak dapat membentuk klorofil, sehingga

daun menjadi pucat.

Setiap

tumbuhan mempunyai respon yang berbeda-beda terhadap periode penyinaran cahaya

matahari, yang disebut fotoperiodisme. Di daerah yang beriklim sedang akan

mengalami empat musim sehingga tumbuh-tumbuhan akan mengalami penyinaran yang

bervariasi setiap musim.

Berdasarkan

respon tumbuhan terhadap periode penyinaran inilah, tumbuhan dapat

dikelompokkan menjadi: tumbuhan berhari pendek, tumbuhan berhari netral, dan

tumbuhan berhari panjang.

·

Tumbuhan berhari pendek (short day

plant)

Tumbuhan

berhari pendek merupakan tumbuhan yang dapat berbunga ketika periode gelap

lebih panjang dari pada pencahayaan Berbunga jika panjang hari kurang dari

periode kritis tertentu, misalnya kastuba (Euphorbia pulcherima), ubi jalar

(Ipomoea batatas), nanas (Ananas commosus), dan padi (Oryza sativa), bunga

dahlia, aster, strawberi, krisan.

Panjang hari harus kurang dari 11 hingga 15 jam agar pembungaan terjadi.

·

Tumbuhan berhari netral (day-neutral

plant)

Tumbuhan

berhari netral merupakan tumbuhan berbunga yang tidak dipengaruhi oleh

lamanya/panjangnya hari penyinaran. Misalnya bunga matahari, mawar, jagung

(Zea mays), dan kipas.

·

Tumbuhan berhari panjang (long day

plant)

Tumbuhan

berhari panjang merupakan tumbuhan yang berbunga ketika periode pencahayaan

lebih lama/panjang daripada periode gelap. Misalnya bayam, selada, kentang, gandum,

tanaman jarak (Rhicinus communis) dan kentang (Solanum tuberosum). Panjang hari

harus lebih dari 12 hingga 14 jam agar pembungaan terjadi.

4) Suhu/Temperatur

Suhu

optimum (10°C hingga 38°C) merupakan suhu yang paling baik untuk pertumbuhan.

Suhu minimum (± 10°C) merupakan suhu terendah di mana tumbuhan masih dapat

tumbuh. Suhu maksimum (30°C hingga 38°C) merupakan suhu tertinggi dimana

tumbuhan masih dapat tumbuh.

Setiap

proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan selalu dipengaruhi oleh suhu

lingkungannya. Agar pertumbuhan dan perkem- bangan pada tumbuhan optimal, maka

diperlukan adanya suhu ideal yang disebut temperatur optimum. Di Indonesia pada

daerah tropis temperatur optimum tumbuhan berkisar antara 22o - 37o C, di

daerah dingin atau kutub temperatur optimumnya akan lebih rendah daripada

daerah tropis dan sebaliknya di daerah panas seperti hutan pasir akan lebih

tinggi dari daerah tropis.

Contohnya

pertumbuhan jagung berkisar antara 30oC–35oC. Jika tumbuhan masih mampu

melakukan pertumbuhan dan perkembangan pada temperatur rendah disebut

temperatur minimum, sebaliknya jika tumbuhan masih mampu tumbuh dan berkembang

pada temperatur tertinggi disebut temperatur maksimum. Apabila tumbuhan berada

lebih rendah dari tempera- tur minimum atau lebih tinggi dari temperatur

maksimum, maka tumbuhan tersebut akan mati.

5) Kelembapan

Udara

Kelembapan

ada kaitannya dengan laju transpirasi melalui daun karena transpirasi akan

terkait dengan laju pengangkutan air dan unsur hara terlarut. Bila kondisi

lembap dapat dipertahankan maka banyak air yang diserap tumbuhan dan lebih

sedikit yang diuapkan. Kondisi ini mendukung aktivitas pemanjangan sel sehingga

sel-sel lebih cepat mencapai ukuran maksimum dan tumbuh bertambah besar.

Umumnya

tanah dan udara sekitar yang kurang lembab (airnya cukup) akan sangat baik atau

cocok bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, karena pada kondisi seperti

itu tanaman menyerap banyak air dan penguapan (transpirasi) air semakin

menurun, sehingga memungkinkan cepat terjadinya pembelahan dan pemanjangan

sel-sel untuk mencapai ukuran maksimum. Tetapi ada jenis tumbuhan pada proses pertumbuhan

dan perkembangannya secara optimal justru berada pada kondisi tidak lembab atau

kering, contohnya pohon mangga yang akan bertunas dan bersemi, bahkan berbuah

pada saat musim kemarau yang kurang air.

6) Oksigen

Untuk pemecahan senyawa bermolekul besar (saat

respirasi) agar menghasilkan energi yang diperlukan pada proses pertumbuhan dan

perkembangannya.

7) Derajat

Keasaman/pH

Derajat

keasaman atau pH tanah sangat berpengaruh terhadap pertum- buhan dan

perkembangan suatu tanaman. Contohnya tanah yang bersifat asam terhadap tanah

padsolik merah kuning (PMK), agar tanaman dapat tumbuh dengan baik maka jenis

tanah ini ditambahkan keasaman dengan pengapuran.

Sumber:

Subardi, Nuryadi, dan Shidiq Pramono. 2008. Biologi 3 : Untuk Kelas XII SMA dan MA.

Jakarta: CV. Usaha Makmur

permisi min numpang share ya :)

ReplyDeletebosan tidak tahu mesti mengerjakan apa ^^

daripada begong saja, ayo segera bergabung dengan kami di

F*A*N*S*P*O*K*E*R cara bermainnya gampang kok hanya dengan minimal deposit 10.000

ayo tunggu apa lagi buruan daftar di agen kami ^^